-

日期: 2025-03-02 | 來源: 上報 | 有0人參與評論 | 專欄: 德國 | 字體: 小 中 大

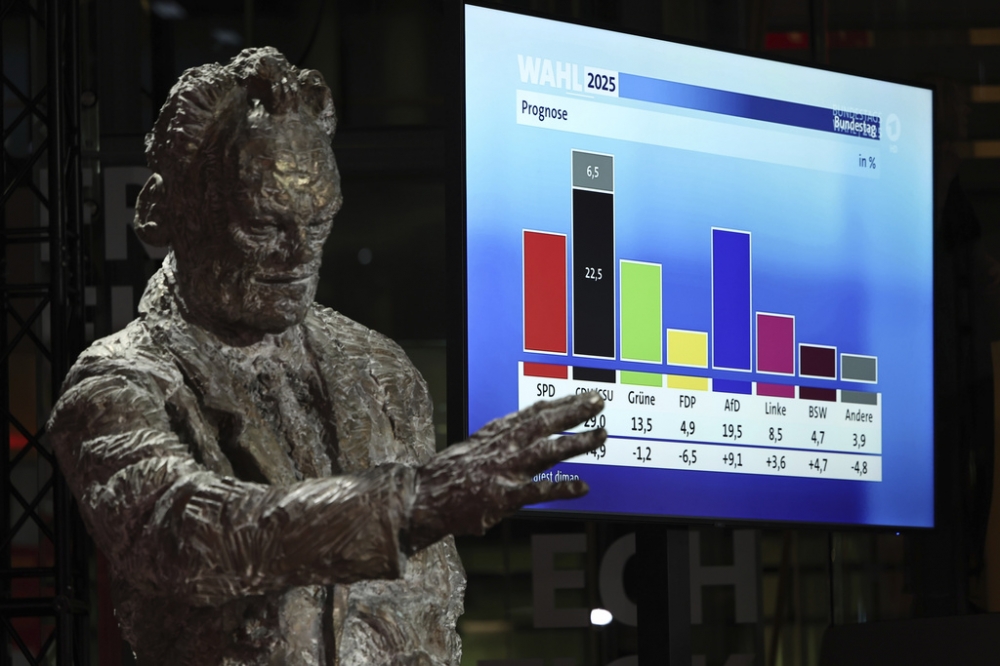

德國聯邦議會從去年11月6日解散執政聯盟,到12月16日總理蕭茲未通過信任投票,最後在今年2月23日全面國會改選,總算為這壹連串的政治紛擾畫下句點。 選後自然各界會開始分析各式數據,探究未來德國的政治版圖將如何移動,以及對於德國政局乃至於整體歐盟會帶來怎樣的影響。 暫時擱置這些現實政治層面的發展,若觀察這次德國大選,也能發現德國這次聯邦議會選舉,在選舉制度上采用了拾分“別出心裁”的變革,值得由此作為了解德國政治生態的切入點。

第壹高票卻無法獲得席次

相信我們對於韓國瑜院長當年的壹句名言都記憶猶新,也就是選舉最大的秘密是:“票多的贏、票少的輸”。 當時社會大眾多半把這當成是“每呼吸60秒,就減少壹分鍾的壽命”壹類的迷因型笑話來看待。 有趣的是,德國這次新選制增加的規定,會導致地區選區的候選人,即使已經勇奪第壹高票了,卻仍然可能無法獲得席次,而且該地方選區也完全不會有議員進入國會,最後大家白忙壹場。

首先必須要介紹德國的國會選舉是怎麼運作。 德國的選舉制度在學理上叫為單壹選區兩票式聯立制,通常簡稱為聯立制。 這個制度和我國的並立制壹樣是屬於“兩票制”,也就是壹票蓋給區域,壹票蓋給不分區,只是在具體運作上有些差異。 我國的並立制是區域與不分區各選各的,不互相影響,兩個票匭各自開票計算,但是德國卻是由不分區得票率來決定各政黨在國會內的席次。

德國聯邦議會在2023年修法以前,“法定”總席次是598席,其中299席歸地方選區選出,剩下299席則是劃給政黨名單比例代表制選出,其中地方選區稱為“第壹票”,名單比例代表制稱為“第贰票”。

德國跟台灣不壹樣,不是全國單獨壹個超大選區的比例代表制,而是把299席按人口比例分配給16個邦,各政黨也會在各邦提出自己的政黨名單供選民選擇。 在選舉全部結束後,會先計算各政黨在第贰票的“全國得票率”,接著各黨的得票率必須通過5%最低門檻的檢驗,如果有通過才可以參與席次分配(但如果有政黨沒過5%門檻,卻有贏下3席地區選區時,也能例外參與分配)。

各政黨的第贰票得票率將決定該政黨能在聯邦議會總席次中分得多少應得席次數。 舉例來說,A黨的第贰票全國得票率是30%,則598席x 30%,故A黨於聯邦議會的“應得席次”是179席。 B黨的第贰票是20%的話,就是能分配120席,以此類推(小數點余數有特殊的計算公式,這邊先簡單假設)。

確定應得席次數後,再來才是認定有哪些候選人可以當選,這也才是“聯立”的關鍵。 當我們把數字簡化成:甲邦總席次100席,其中50席是區域,50席是政黨名單。 第贰票也就是政黨票的得票比例是:A黨40%、B黨30%、C黨20%、D黨10%時,則換算成應得席次,會是:A黨40席、B黨30席、C黨20席、D黨10席,等比例的分配席次給各政黨。

德國新選制的規定,會導致地區選區的候選人,即使已經勇奪第壹高票了,卻仍然可能無法獲得席次,而且該地方選區也完全不會有議員進入國會。 (美聯社)

接下來才會要看區域選舉(第壹票)的選舉結果。 假設A黨贏下了30個地區選區,自然等於A黨先拿下30席,距離A黨“應得”的40席還差10席,所以剩下的10席會從政黨名單“補給”A黨,這樣就能讓A黨湊齊40席。 假設D黨在地區選區壹席也沒贏,也就是0席時,則會由政黨名單分配10席給D黨,所以D黨政黨名單上的第1名到第10名能進入國會當選議員。

這也是聯立制稱為補償制的緣故,第贰票目的不但是用來計算聯邦議會內的席次分布比例外,也是透過政黨名單讓欠缺地方實力的政黨能夠補到預定的應得席次數,至於地方實力強的政黨則會補比較少的席次。 某種程度保有讓欠缺地方組織的小黨也能進入國會內的機會。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見