-

日期: 2025-05-28 | 來源: 紐約時報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

過去肆拾年裡,“不可想象之事如何成為現實”壹直是韓松的創作主題。白天,他是新華社的記者,記錄著這個國家驚人的現代化進程;夜晚,他通過小說探索這種變革帶來的迷茫。https://t.co/bSSG9KU9fC— 紐約時報中文網 (@nytchinese) May 28, 2025

科幻小說是構想未來的工作,但閱讀中國的科幻領軍人物韓松的作品,有時會感覺像是在閱讀近代史。

2000年,他創作了壹部描繪世貿中心倒塌的小說;2016年,另壹部作品想象世界變成壹座巨型醫院,醫生將人們從家中帶走——這與中國新冠疫情期間的某些情況如出壹轍。

對59歲的韓松而言,這僅意味著他在想象現代生活能有多黑暗或多奇異時,還不夠大膽。

“當時我就這麼寫而已,我認為這個是不可能發生的,”他在談及小說《醫院》時說,書中所有人都淪為病人。“實際情況就發生了,幾年之後,”他指的是疫情,“這也是現實比科幻更科幻的壹個(例子)。”

過去肆拾年裡,“不可想象之事如何成為現實”壹直是韓松的創作主題。白天,他是中國國家通訊社的記者,記錄著這個國家驚人的現代化進程;夜晚,他通過小說探索這種變革帶來的迷茫。

他的故事淒冷、怪誕,畫面感強烈:有些作品審視中西差距,如短篇《乘客與創造者》中,中國人崇拜名為“波音”的神秘神只;還有壹些設想中國取代美國成為世界超級大國;更多故事以地鐵等日常場景為背景,上演食人或狂歡的荒誕情節。

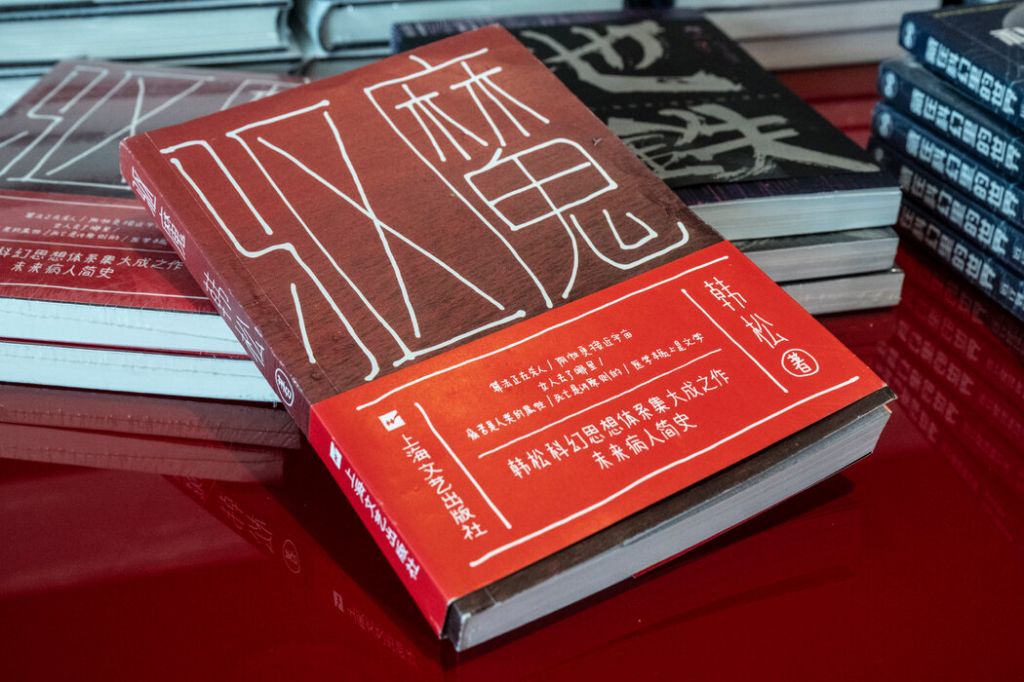

3月,北京的壹場科幻小說活動上展示了韓松的“醫院叁部曲”之壹《驅魔》。 GILLES SABRIé FOR THE NEW YORK TIMES

在他的小說《2066:紅星照耀美國》(其中包含世貿中心倒塌的情節)裡,中國超越美國後不久,自身也開始分崩離析——他對所謂的“進步”始終持警惕態度。

太空旅行、人工智能等經典科幻元素雖有出現,但科學並非韓松的核心關注點。他更感興趣的是人們如何應對新技術,以及技術所代表的權力與顛覆。

他曾表示,中國科幻比其他當代文學類型更執著於探索痛苦。

這種關注也源於個人經歷:韓松自幼體弱,近年健康狀況急劇惡化。他說,這讓他對醫學乃至科學改善人類的能力更加懷疑。

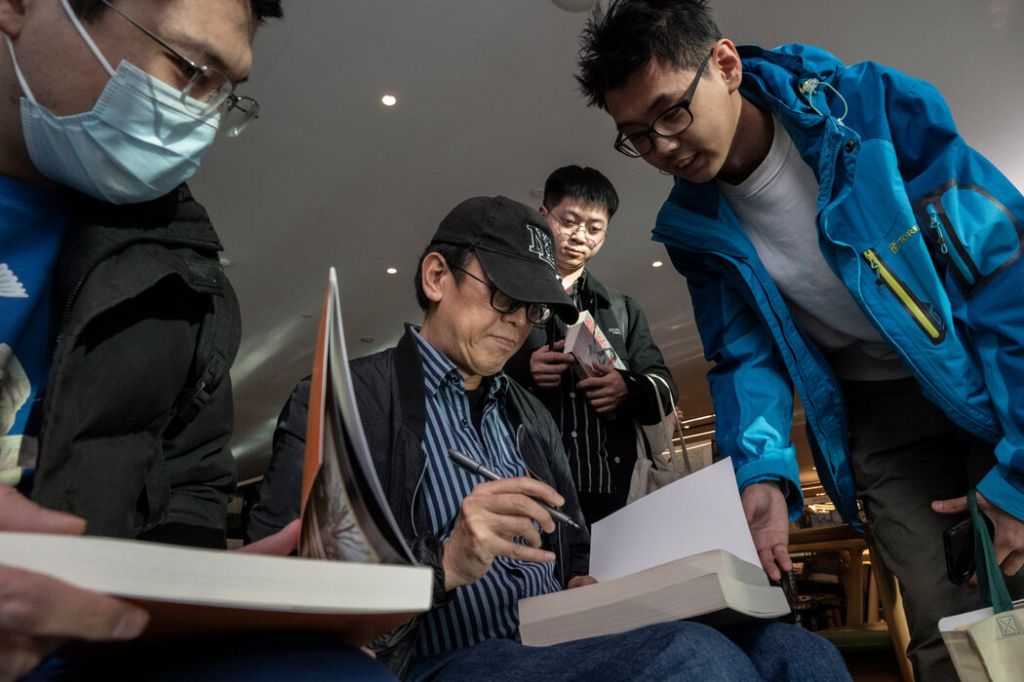

韓松在北京——他和妻子生活在這座城市——接受采訪時承認,這種立場可能存在風險。他身形消瘦、說話溫和,嚴肅的舉止與作品中的黑色幽默形成反差。

“按照我們的標准,它就是壹條路,按照設計好了,2035年是什麼?2050年是什麼?最後就到到社會主義的高級階段、共產主義,”他指的是中國政府的伍年發展規劃,“但科幻裡面的可能性就太多了。”

中國政府將科幻視為國家科技進步與全球影響力的體現。中國領導人習近平喜愛寫了《地心游記》等名作的法國作家儒勒·凡爾納。

國家電影局已承諾支持科幻電影作為軟實力來源;近年來中國最成功的文化輸出或許是劉慈欣的《叁體》,該書已被改編為Netflix劇集。

- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見