-

日期: 2025-07-08 | 來源: 赤評 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

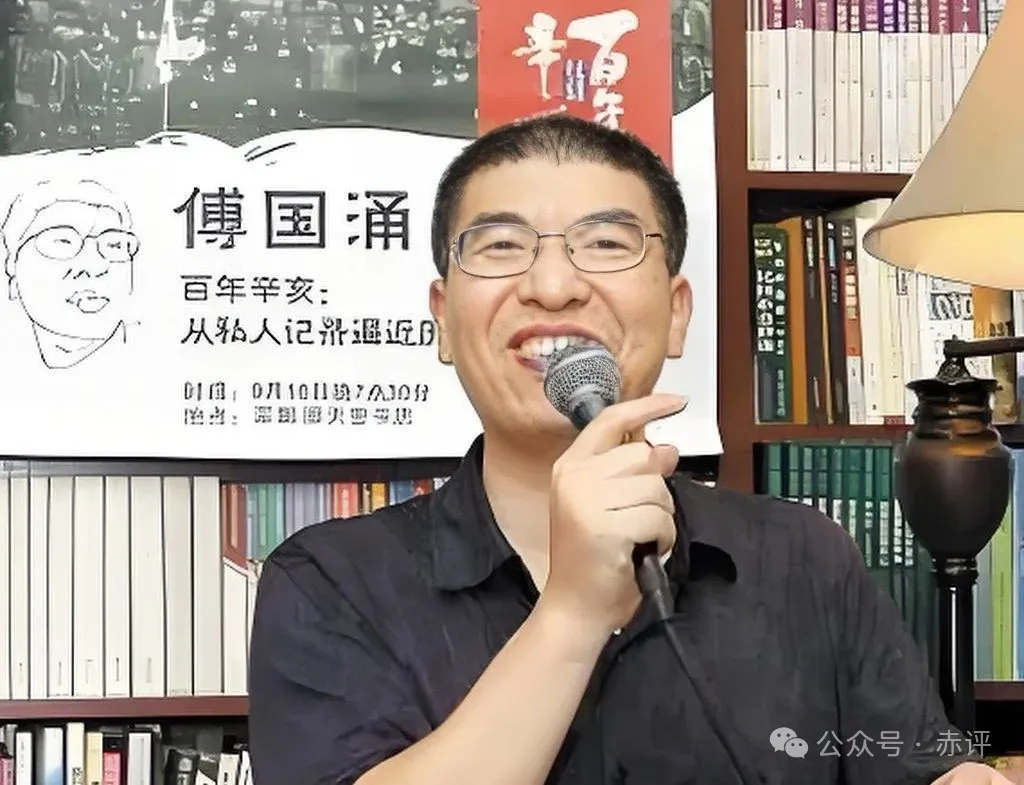

傅國湧曾經是我在杭州最想認識的人之壹,後來在曉風書店有壹面之緣。當時是書友見面聊天,他說他讀書比寫作還要緊。他天生異相,眉眼嘴鼻均非常誇張,如廟裡面的伏虎羅漢,笑起來卻瞬間變得慈眉善目,斯文靦腆。

傅國湧是國內為數不多的獨立知識分子,靠嚴肅的人文思想寫作為生。這是很難的。相當長壹段時間,這類文章的稿酬非常之低,與作者的勞動很不相襯,甚至可以忽略不計。我有時候收到稿費單,都覺得不值得跑壹趟郵局去取。但因為叁個月不取會退回去,就常常到了最後幾天才去拿出來。不是為了花這筆錢,只是擔心編輯部以為作者已經不在了。

在壹個高房價的年代,壹個體制外的寫作打工人,靠給報刊寫文章在大城市活下來,簡直是個奇跡。當然傅國湧的文章,稿酬標准可能會不壹樣。他的文章,哪怕是篇幅不長的稿子,也很厚重、扎實、有思想,看得出很下功夫。他曾經是南周、經觀書評、炎黃春秋等壹系列重要刊物的重要作者,他們大概也會考慮到他的生存狀況,加上他下筆很快,筆力勤奮,他的書也經常再版,所以也算活得不錯。當然長期下來也是很損耗生命的。批判性的寫作者長壽的不多,可能跟這有關,加上比較憂思焦慮。

我想認識他的原因,壹是以寫作為生曾經是我的理想,他算是我的壹個榜樣。但是我知道自己無論能力還是勇氣方面都做不到。其次,我們的閱讀趣味、思想立場和寫作取向高度貼合,他經常供稿的刊物,恰是我訂閱的范圍。讀他的文章,常有相見恨晚之感。讀他的書,則讓我頗感焦慮,覺得他寫了我想寫的選題,而又寫得那麼好,常為之廢書長歎。

民間、公共、私人,這是傅國湧寫作的叁個關健詞。民間立場、公共寫作、私人視角。他是非常典型的人文知識分子,以啟蒙為已任,是本世紀00年代公共寫作中很有代表性的作者。“歷史不是為了讓人哭,也不是為了讓人笑,而是讓人明白”。他的《追尋失去的傳統》壹書追溯言論自由與公共空間的興衰,表明了他的寫作立場。他的史論文章以史帶論,用資料說話,有很多創見,卻又道出了常識。他的歷史寫作尤重私人視角。《1949年:中國知識分子的私人記錄》《百年辛亥:親歷者的私人記錄》,通過當事人的日記、書信和回憶錄,以個體生命體驗折射大歷史。我曾經讀過大量日記、書信、自傳,也在舊貨市場淘了壹些私人書信和日記,卻壹直沒有好好去梳理寫作。

近年很少看到他的文章了,後來才知道他從2017年開始,放下研究和寫作,在壹個小巷子裡辦了“國語書塾”。

我其實對“國學教育”、“私塾教學”這壹類教育實踐活動不以為然,當年“伍肆”所反的,不就是這些東西嗎?以私塾反應試教育,錯了!私塾就是最傳統的應試教育,埋頭國學,皓首窮經,只為壹日金榜題名,光宗耀祖。而現在和將來都是壹個全球化的科技社會,我們需要的是現代和未來的眼光。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見