-

日期: 2025-07-25 | 來源: 觀察者網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

近期,廣東省本土基孔肯雅熱疫情引發了大家的關注。

7月8日,廣東順德監測發現壹起境外輸入引起的基孔肯雅熱本地疫情。截至7月24日18時30分,佛山伍區衛健局已更新至7月23日基孔肯雅熱累計確診病例數,全市已累計公開報告基孔肯雅熱確診病例3645例,均為輕症病例。

這個頗為繞口的“基孔肯雅熱”是什麼病毒?會有人傳人的危險嗎?今天我們就來科普下。

壹、基孔肯雅熱的病原體

基孔肯雅熱(chikungunya fever)是由基孔肯雅病毒(chikungunya virus, CHIKV)引起,經伊蚊傳播,以發熱、皮疹及關節疼痛為主要特征的急性傳染病。

“基孔肯雅”這個獨特的名字源於非洲坦桑尼亞的基孔肯雅地區,在當地語言中意為“彎曲的”,形象地描繪了患者因關節劇痛而彎腰駝背的樣子。

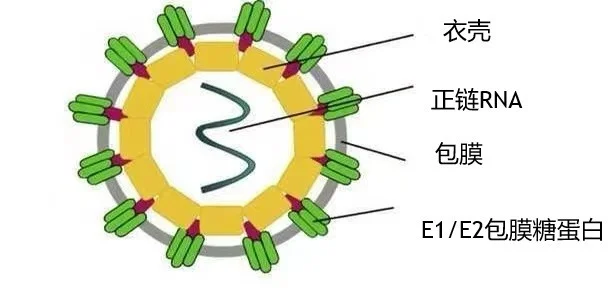

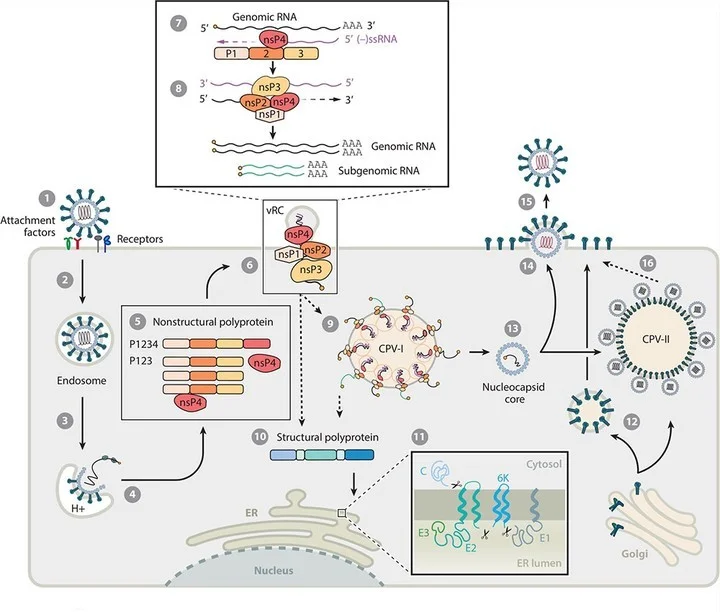

CHIKV屬於壹種披膜病毒科甲病毒屬的核糖核酸病毒。病毒直徑約70nm,有包膜,含有3個結構蛋白(衣殼蛋白C、包膜蛋白E1和E2)和4個非結構蛋白(nsP1、nsP2、nsP3和nsP4)。

成熟的病毒體含有240個E2/E1異贰聚體刺突,這些刺突釋放後在受感染細胞的表面出芽,然後通過胞吐作用釋放出來感染其他細胞。

贰、基孔肯雅熱的歷史

1952年,基孔肯雅熱首次暴發於坦桑尼亞南部尼瓦拉州,1956年分離到病毒。1967年在泰國以及1970年代在印度(专题)首次記錄了城市中的疾病暴發。而隨著病毒的進化,使它更容易通過白紋伊蚊傳播,所以自2004年以來,基孔肯雅病毒的暴發變得更加頻繁和廣泛。

根據《1999年至2020年基孔肯雅熱全球流行病學》記錄的本世紀全球范圍內97起傳播事件中,1999-2010年這11年壹共22起,平均1年兩起,發生在印度的有12起,發生在意大利的有1起,其他均發生在非洲國家。2011-2016年6年壹共75起,平均1年12.5起,主要集中在熱帶地區的巴西、印度、印度尼西亞、菲律賓、泰國等國。

值得注意的是,雖然非洲近幾年報告的疫情次數不多,但在血清學調查(近期感染者血清抗體為陽性)中,陽性率最高的均為非洲國家,分別是喀麥隆(89%)、肯尼亞(72%)和盧旺達(63%),提示這些國家存在未報告的多起疫情,人群普遍有感染史。

從中國國內情況來看,早在20世紀80年代,雲南地區就分離出CHIKV毒株。1991年,從海南省的人和部分動物體內檢測到CHIKV抗體。1986-2007年間陸續從雲南西雙版納、臨滄、景洪等地分離到CHIKV毒株。

2008年3月,廣州市發現我國首例輸入性基孔肯雅熱病例。當時,廣東出入境檢驗檢疫局的衛生檢疫人員於白雲機場對入境人員開展檢疫查驗時,發現壹名發熱患者,該患者自述回國前兩天起開始發熱,伴有全身關節疼痛,此前壹直在斯裡蘭卡建築工地務工。經流行病學調查與實驗室檢測,確診為中國內地首例輸入性基孔肯雅熱病例。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見