-

日期: 2025-08-22 | 来源: 生命时报 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

随着内镜检测设备不断进步,越来越多人检查出肠息肉,有的人认为肠息肉不过是肠道里长了“小疙瘩”,也有不少人担心会恶变。

到底什么样的肠息肉容易癌变?检查出肠息肉就要切除吗?《生命时报》结合多位专家观点,为你详细解答。

好好的肠道为什么长息肉

华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科副主任医师白涛表示,肠息肉指肠黏膜表面突出的异常组织,像个小肉球或小蘑菇。

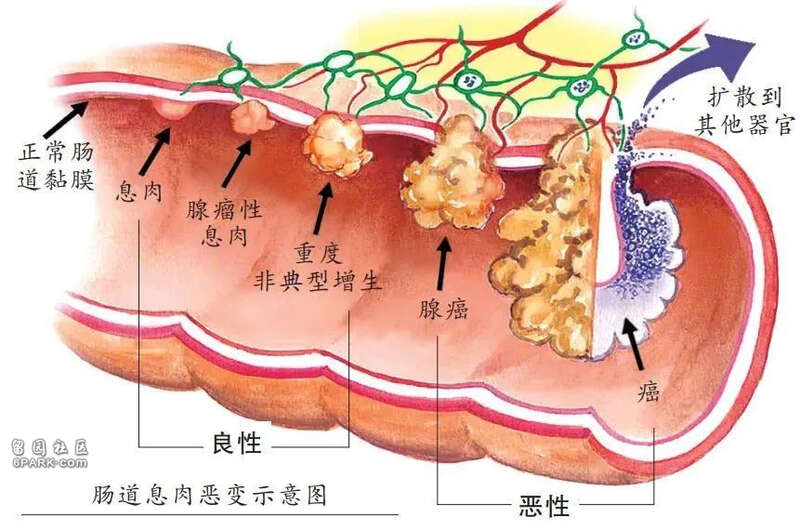

临床研究发现,八九成结直肠癌的发生发展会经过“正常黏膜—炎性细胞增生—腺瘤形成—腺瘤癌变”的转变过程,存在低烈度的炎症是主要原因。肠道黏膜受到炎症刺激会出现损伤,如果未及时治疗,肠腔黏膜隆起就会成为肠息肉。

多数时候,肠息肉不会危害身体健康。不过,一些不良饮食习惯(常吃高脂肪、高糖食物)、不良的生活方式(吸烟、饮酒、熬夜、久坐)及家族遗传因素,都可能会促使息肉细胞突变。

以下5类人易发生肠息肉:

年龄超过50岁

随年龄增长,肠道黏膜代谢能力下降,慢性炎症和基因突变积累增加,肠息肉发生率显着升高。据统计,50岁以上人群中,约30%的人有结肠息肉;60岁以上人群中,40%~50%有结肠息肉。

饮食习惯不良者

长期摄入高脂肪、高糖、低纤维饮食的人群更易患肠息肉。高脂肪饮食会增加肠道内胆汁酸的量,刺激肠道黏膜,膳食纤维摄入不足则会减缓肠道蠕动,延长有害物质在肠道内的停留时间。

除此之外,吸烟和过量饮酒也会增加肠息肉的发生风险。

有肠癌家族史者

肠息肉具有一定遗传倾向,家族中有肠息肉或肠癌病史的人,患病风险显着增加。

代谢综合征患者

包括肥胖、高脂血症、2型糖尿病、高血压等,这些因素均与肠息肉的发生密切相关。

慢性肠病患者

长期患有慢性肠炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病等慢性肠道疾病人群,由于肠道黏膜长期受到炎症刺激,肠息肉的发生风险显着增加。

什么样的息肉该切- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见