-

日期: 2025-09-07 | 来源: 界面新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

184期主持人 王鹏凯

今年暑期档及其后的电影市场又一次迎来主旋律影片的热映,除了票房接近30亿的《南京照相馆》,还有《东极岛》《731》《生还》《营救飞虎》等影片正在或将上映。这在过去几年的影视市场中并不少见。主旋律正成为当下最重要的影视叙事之一,但到底什么是主旋律,它在当下发生着怎样的变化,如何关联起公众对主流文化的接纳与再阐释,这似乎是需要在每个新的时间点被重新剖析、讨论和反思的。

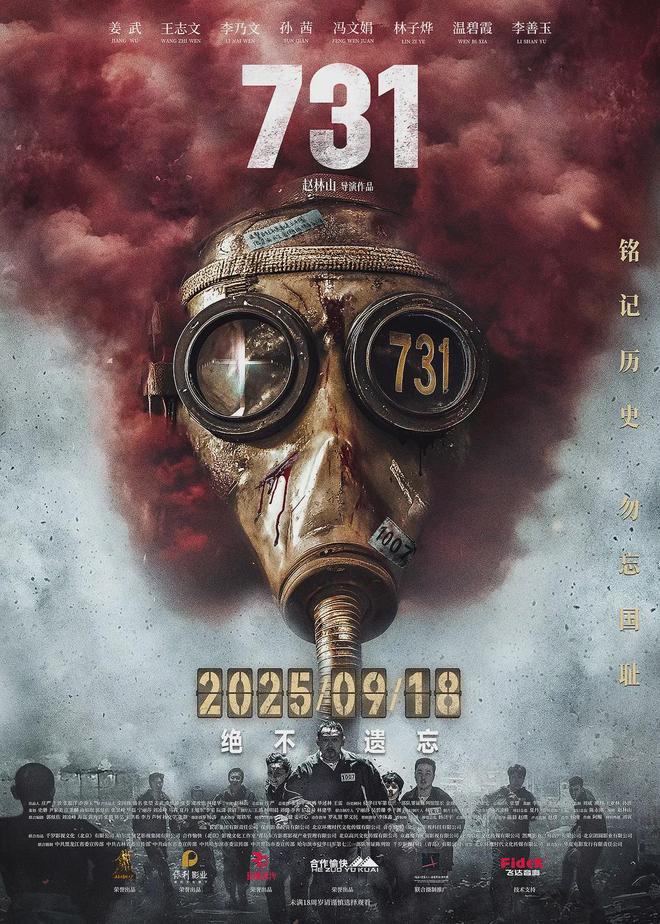

《731》正式海报(图片来源:豆瓣) 01 唱响主旋律的言外之意是有“杂音”

王鹏凯:“主旋律电影”的概念最早是1987年被提出的,时任电影局局长腾进贤正式对全国电影创作团队提出了主旋律电影的发展方向,1989年出片的《开国大典》成为主旋律电影的标志性作品,这之后,相似的题材就一直在拍摄。

张友发:要往前追溯,为什么1987年要提出主旋律电影?本质上是因为舆论一元性的消失,前三十年不需要主旋律这个概念,随着双轨制改革的推行,观点开始市场化。

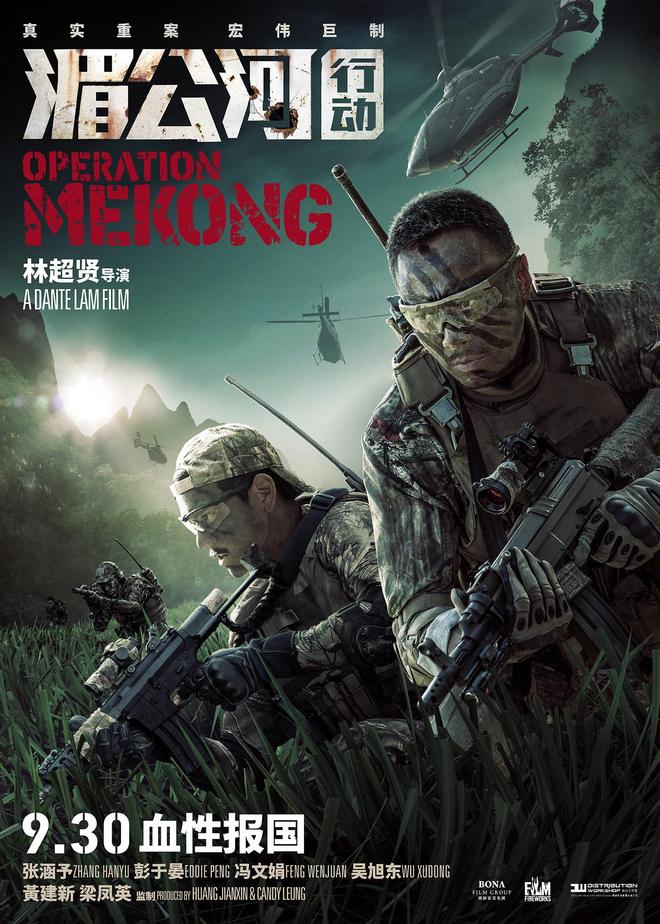

主旋律电影最初的拍摄模式是国营制片厂主导,官方出资,不求市场回报。到21世纪发生了很大的变化,政府主导的主旋律之外,市场导向的民营制片厂发展壮大,比如冯小刚的贺岁片。这两股力量原本泾渭分明,但在主旋律的主题下发生了合流,一方面,国营厂开始制作明星拼盘的主旋律电影,比如韩三平和黄建新主导拍摄的“建国三部曲”,2009年上映的《建国大业》成为当年的国产片票房冠军;另一方面,市场制片也开始靠近主旋律,比较有节点意义的应该是博纳的《湄公河行动》票房非常好,大家发现,完全商业化的电影运作和中国的主旋律题材结合,竟然可以迸发这么大的商业潜力,这个类型发展到极致,就是吴京的《战狼2》。

再之后,更复杂的主旋律的多元主体形成了,仍然有《守岛人》这样由国营厂主导的电影,也有复杂的投资方,比如博纳拍摄的长津湖系列,应该也收到了中影的投资,再就是纯市场主导的《南京照相馆》,没有任何国资背景,也在今年获得了巨大的成功。

《湄公河行动》海报(图片来源:豆瓣)

徐鲁青:另一个变化是,所谓的主旋律不一定是电影的主干,而可能成为故事的元素和点缀,任何的电影故事里面都可以插入主旋律元素,比如《流浪地球》是不是主旋律电影呢?很明显它的主干是一部科幻电影,但是它的叙事和结构都可以解读成主旋律。再比如,近几年喜欢拍现实主义故事,像申奥的《孤注一掷》,东南亚环境很危险,这种算不算主旋律?他可能拍的不是某个官方正典,但还是会在旁支的故事里插入相似的意识形态。

张友发:还包括整个社会情感结构的变化。80年代的时候为什么要唱响主旋律?当时很多人会向往西方,这种状况一直持续到21世纪初,李雪健主演的《杨善洲》在上映后上座率非常低,看到美国超级英雄电影在国内的火爆,他十分困惑:“‘杨善洲’也是中华民族贫困山区的英雄主义,为什么就被冷落了呢?”这之后,《建国大业》解决了主旋律没人看的问题,但真正解决这种舆论场的二元性,要到《湄公河行动》和《战狼2》,这时观众会去体认电影里面体现的价值观,中国队长吴京,“犯我中华者,虽远必诛”,大家相对认可。过去主旋律电影更多拍摄发生在国内的防御性战争,吴京他们的电影在地理上走出了国界。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见