-

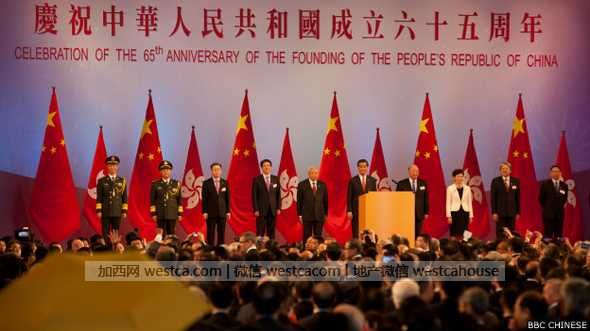

日期: 2014-10-01 | 來源: BBC | 有44人參與評論 | 專欄: 香港 | 字體: 小 中 大

英國各大報章均繼續大篇幅評論香港發生的示威,分析香港抗議的根源和可能的走向。

《衛報》發表了題為《中國是香港的未來,而非敵人》的長篇署名評論文章,分析香港抗議的復雜的根源和意見派別,文章作者英國學者馬丁•雅克曾著有《中國統治世界》壹書。

評論認為,雖然很多香港抗議者喊著要民主,但大多數人是因為對中國大陸的經濟成功感到失落和不滿。

評論認為,席卷香港的混亂的根源比其表面現象看起來要復雜得多。香港民主派活動人士宣稱,按照2017年香港特區行政長官普選方案,北京可以把它不想要的候選人排除在外。

評論說,不應忘記的是:香港在作為英國的殖民地的155年時間裡,連形式上的民主都沒有實行過,雖然有法制和抗議權,但港督都是英國政府任命的。而實施民主的想法是中國政府采納了《香港特別行政區基本法》後引入的。

這種建議,包括“壹國兩制”,應該被視為壹種有高度創新性的憲法模式,它對習慣於“壹國壹制”的西方人來說都是完全陌生的。中國經過獨特的歷史提出的這種“壹種文明,多種體系”的思維給了壹個大國維持統壹的更大靈活性。

不論反對者說什麼,中國接管香港主權17年來都恪守著“壹國兩制”的承諾,保持著以英國法律為基礎的香港法律,尊重法制至上,以及集會抗議的權力。即使是近日的抗議情況也說明了這壹點。中國在香港表現主權的姿態反而是低調的:我在1998年後在香港居住的3年裡,很少見到中國統治的標志:我只記得見過壹面中國國旗。

然而,香港及其和中國大陸的關系發生了迅速的發展和變化。目前動蕩的壹個根源在於:壹部分香港民眾越來越有失落感。在英國和中國的共同努力下,主權移交前的20年成為香港的黃金時代,1978年的鄧小平改革開放讓中國迅速發展,香港作為中國改革開放的窗口受益巨大,但也滋生出了壹種狂妄自大的傲慢情緒,讓壹些香港的中國人看不起大陸人。

但1997年以後情況巨變:中國經濟連續翻番,中國人生活水平也大幅提高。如今要進入中國市場的話,可以直接去北京、上海、廣州、成都或者許多其它大城市,為什麼要去香港呢?香港已經丟失了作為中國窗口門戶的地位。香港曾是中國獨壹無贰的金融中心,而如今上海和它常常不分伯仲。過去香港的大多數游客是西方人,現在變成了大陸人,其中不少還比香港的中國人還富有,而中國大陸移民也越來越多,這成了當地人不滿的壹個因素。如果說以前中國需要香港的話,現在反倒是沒有了中國香港可能會有大麻煩。

可以理解的是,這是正經歷著某種身份認同和失落危機的很多香港人難以接受的新現實。別無選擇的是:中國才是香港的未來。

評論指出,目前就普選的爭論以最為復雜的方式呈現出來:壹半港人支持中國大陸的方案,要不覺得這是代表進步的方案,要不出於不論如何都會這麼發展的實際。另壹半反對者也分為兩部分:相對壹小部分從未接受中國的統治,包括前政務司長陳方安生和著名的商人黎智英。而更為眾多的壹群反對者包括大批學生,他們因為更理想主義的原因而抗議。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接: