-

日期: 2016-04-27 | 來源: 唐自華博客 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

2001年初,IPCC發布了第叁次氣候變化評估報告,在進壹步證實全球變暖的同時,還推測人類活動排放溫室氣體和氣溶膠影響氣候。在21世紀,人類活動對氣候的影響持續,氣候變化對人類弊大於利。SCIENCE雜志注意到全球變暖導致極端事件增加威脅巨大,希望古氣候記錄中尋找鏡鑒。他們約請5個頂尖團隊撰寫不同時間尺度古氣候事件研究綜述,於4月27日結集成壹個專刊在SCIENCE雜志發表。

2001年4月27日Science封面 ?Copyright AAAS

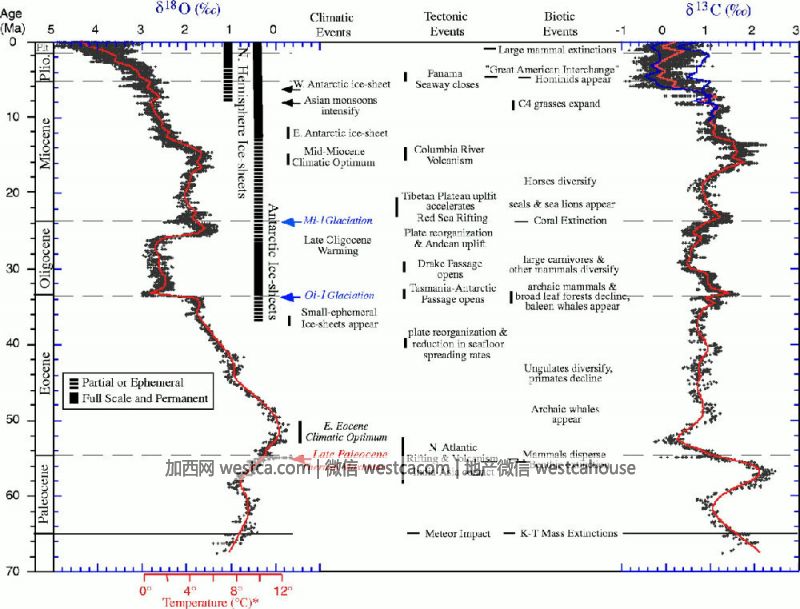

專刊內容包括厄爾尼諾-南方濤動和北大西洋濤動對壹千年來溫度變化的影響、過去4000年裡不同文明對氣候突變的響應、第肆紀陸生植物對快速氣候變化的適應、以及海平面升降的時空格局。這些綜述都達到了雜志的壹貫水准,過去15年中它們都獲得了500次以上的引用。但真正出挑的是第伍篇,Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present。迄今,這篇文章不僅獲得了5000次以上的引用,而且其中的圖2更被譽為“the king of all earth science figures”。每壹個關心氣候變化的學者都會在文獻裡、教材中、課堂上、會場內無數次地與它相逢,圍繞著它討論著冷暖變遷、冰量消長、構造變動、生物演化、碳庫循環等等讓幾代人前赴後繼的問題。當年我尚未正式入學,就被要求去讀這篇文章,並且單獨打印圖2,組內討論隨手拿來查對。還有學長下載了所有支持材料,搜集了文中和支持材料中全部的文獻,還逐句翻譯了全文。

王者是怎樣煉成的?

文章由加州大學聖克魯茲分校的Jim Zachos領銜,作者除了Zachos的兩位長期搭檔Lisa Sloan和Ellen Thomas外,還包括他的博士後Mark Pagani和博士生Kate Billups。他們詳細搜集了1980年代以來,太平洋、大西洋和印度洋的中高緯度地區、水深1000m以上的深海鑽探和大洋鑽探的鑽孔資料。選擇以富含碳酸鹽的細粒沉積物為主的岩芯中底棲有孔蟲殼體的碳氧同位素數據。最早的數據來自1984年的深海鑽探報告書,最新則來自Zachos本人2周前在SCIENCE上發表的另壹篇論文,共獲得了42個鑽孔的數據記錄。

之後,他們逐壹檢查碳氧同位素的時間標尺。所有古地磁時標逐個統壹到當時最新的CK95古地磁極性年表上。對於先前發表的生物地層不可靠的站點,考慮同位素地層後對時間標尺重新厘定。站點的逐壹對比不僅保證了數據集內部壹致,還使得主要結果不受古地磁極性年表調整的影響。另外,對少量上新世和個別中新世以來由天文調諧方法獲得的時間標尺予以尊重。

所收集的絕大多數同位素記錄都來源於兩個常見的底棲有孔蟲屬,Cibicidoides和Nittallides。按通行標准對生命效應進行校正,氧同位素值前者+0.64 per mil,後者+0.4 per mil。所有數據經5點滑動平均後共得到10801個數據點,形成了初步的數據集。為避免不同時間段采樣密度差異的影響,再通過局部加權平均得到擬合曲線,代表新生代深海氧同位素和碳同位素的總體趨勢。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見