-

日期: 2023-05-10 | 来源: 风声OPINION | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

这起冲突不算什么“大事”,但是却引发了全民性的讨论。很明显,真正激发人们热情的,不是事件本身,而是一种观念的冲突。

5月2日晚,一女子发布视频讲述自己从眉山乘坐高铁到成都的遭遇。她的后排坐着一对父母和三个小孩,小孩子好动,用脚撞了很多次椅背。女孩提出抗议,并要求父母予以纠正,双方发生冲突。

乘务人员过来处理的时候,小孩的母亲掌掴了女孩一巴掌,女孩也予以还击。后来,双方都被请到警局处理。此事被定性为“互殴”,女孩坚决要求不和解,她被处以200元罚款,而对方则被罚款500元。

此事已经过去一周,在网上仍有热烈的讨论。一项23.4万人参与的调查,有21.4万人认为此事不能算“互殴”。看起来,至少在社交媒体上,网民认为这个处理“不公平”。

不管是从当事人受到的伤害程度、还是从警方处罚结果看,这起冲突都不算什么“大事”。但是,这件小事却引发了全民性的讨论。很明显,真正激发人们热情的,不是事件本身,而是一种观念的冲突。

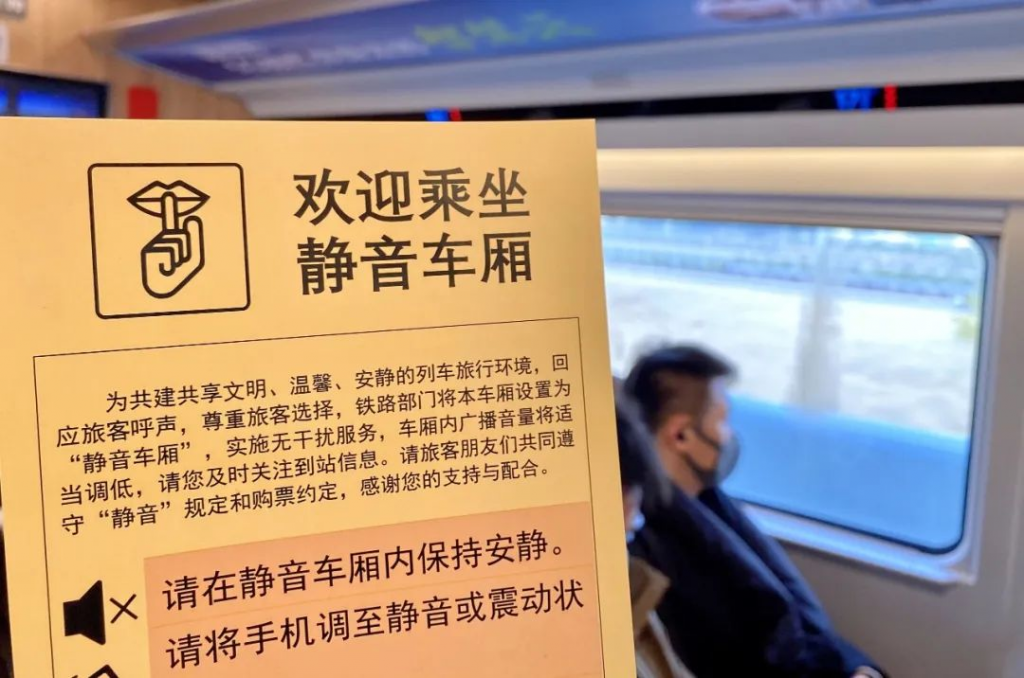

在此之前,几乎每隔一段时间,都会有反对高铁、飞机上孩子吵闹的新闻,甚至有一种声音要求设立“亲子车厢”,带小孩的乘客集中坐在一起(电视剧),这样就可以避免吵闹影响更多人。

不管种种诉求如何解决,把事由归结于年轻人不喜欢小孩,甚至和社会的低生育率倾向联系起来,很可能走偏了。而有些讨论则走向另一个方向,此前还有一个热搜话题,是讨论乘坐高铁时应不应该和邻座交流——人们似乎在追求一个“绝对安静”的环境,而传统的火车旅行,人与人的交流则是常态。

也不止是在高铁中,在城市生活中,还有类似版本的常见冲突:乘坐地铁的时候,大声说话、开手机外放也会受到提醒或抵制。这些冲突背后,是一种新“文化”:在城市化不断深入的过程中,我们需要一个边界感更明确,不打扰他人,陌生人之间互相尊重隐私和空间的生活方式。

人们会用不同的概念形容这种“新文化”:中产化、精致化、“士绅化”等等,其实它们的内核是一致的:更多尊重个体的选择,尊重他人的感受,在这个基础上约束自己的行为。

在中国,最能体现这种“文明升级”场景的就是高铁。高铁的普及对中国的影响是方方面面的,除了交通更快捷、舒适外,它也在塑造一种新的文明形态。

大城市的“高铁站”和传统的火车站有着根本区别,它们普遍根除了车站外乱糟糟的环境,乘坐高铁与传统火车也是完全不同的体验,它根本上解决了抽烟、随地吐痰的问题,也要求人们以一种新的礼仪来乘坐这种交通工具。更重要的是,高铁比传统火车票价贵得多,人们也会吁求配得上这种身份感的体验,比如,不要大声喧哗,不要和邻座聊天。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见