-

日期: 2024-08-08 | 来源: 国家人文历史 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

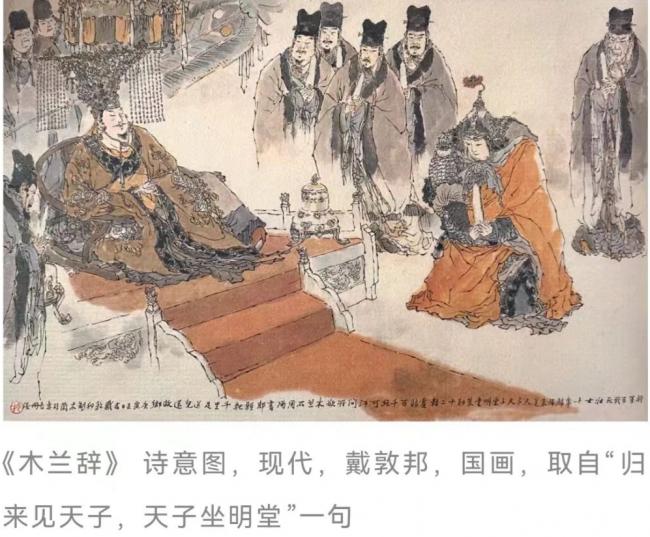

细细品味《木兰辞》的话,读者不难发现其中既写道“归来见天子”,同时亦有“可汗问所欲”。秉承中原概念的“天子”与来自草原传统的“可汗”在《木兰辞》中不但并存,而且还可以相互替代。这个有趣的现象恰恰反映了当时北魏王朝拓跋统治者的双重身份——华夏人的“皇帝”,同时也是游牧民的“可汗”。

“胡风国俗,杂相糅乱”

拓跋鲜卑是草原上的游牧民,在夺取了后燕的大片土地之后,统治者既然不可能尽夷中原耕地为牧场,自然必须改变其统治策略,实行汉化。

从踏入中原之初,道武帝就建立台、省等官署,在地方上设置刺史、太守等官。道武帝又命尚书吏部郎邓渊立官制,仪曹郎董谧制礼仪,三公郎王德定律令,太史令晁崇考天象,由吏部尚书崔宏总而裁之。拓跋珪又设立太学,“置五经博士生员千有余人”。天兴二年(399)春,并任命世家大族崔逞(清河崔氏的另一位成员)为尚书,“使录三十六曹”,官署更加完备。道武帝问博士李先:“天下有什么好东西对人的神智有益?”李先说:“没有比书籍更好的了。”于是道武帝下令征集书籍,送到平城(今山西大同),表现出对儒学的重视。

但是,当时的北魏君主是不是真的一门心思打算做中原的“皇帝”了呢,恐怕也不见得。就拿道武帝来说,他虽然注意吸收汉族人士进入政权,但其内心深处,还是坚守本民族习俗和文化。所以旧本《魏书》这样概括:

“公卿方镇皆故部落酋大,虽参用赵魏旧族,往往以猜忌夷灭。”

在这方面,崔逞之死便是一个例子。他替道武帝给东晋边将写回信,只不过是未按要求贬低对东晋皇帝的称呼,就惹来了杀身之祸。相比之下,拓跋鲜卑人贺狄干的遭遇显得更加冤枉。此人早年被北魏派遣出使后秦,而被扣在长安(今陕西西安)。后秦的羌族统治者汉文化修养很高,史载姚苌临终前告诫其子姚兴,“抚骨肉以仁,接大臣以礼,待物以信,遇黔首以恩”。“仁”“礼”“信” “恩”四项均为儒家学说的精髓。因此贺狄干滞留长安期间习读书史,风度举止“有似儒者”。今天看来,这本是件好事。谁知贺狄干好不容易从长安归来以后,拓跋珪“见其言语衣服,有类羌俗”,大为愤怒,大约将贺狄干看作数典忘祖之辈,将其杀害。

实际上,在这位北魏开国皇帝眼里,拓跋鲜卑“国俗敦朴,嗜欲寡少”,因此“不可启其机心,而导其巧利”。在这种心态的主导下,北魏早期的典章制度就变得有些不伦不类。不但官号“多不依周汉旧名”,法度草创,“多不稽古”,到了405年,他干脆废除了尚书三十六曹。北魏早期的官僚制度因此带上了明显的游牧部落色彩,仍然保留部落联盟时期的权力机构——诸部大人议事,拓跋珪不过把它由四部大人扩展为八部大夫而已。另外,北魏朝廷居然不给各地的官吏发工资。如此一来,官员纵然只是为了自己的生计,也只能努力贪污聚敛财物,形成了“征调赋敛,靡有止已”这样的糟糕局面。

道武帝的做法,实则代表了整个拓跋统治集团的想法。甚至他的孙子太武帝(拓跋焘),仍然以“我鲜卑,常马背中领上生活”为自豪,非常看不起崇尚“静处”的魏晋“玄学”,更嘲笑宋文帝“年已五十,未尝出户,如三岁婴儿”。偏偏在南北朝时期的中原士大夫看来,骑马才是可鄙的行为,《颜氏家训》就专门列有《诫兵》一章,声称“习五兵,便乘骑,正可称武夫尔”。

因此,南宋时期著名思想家叶适就明确指出:

“刘(前赵)、石(后赵)、苻(前秦)、姚(后秦)与夫慕容(诸燕),虽曰种类不同,然皆久居中国,其豪杰好恶之情,犹与中国不甚相异。独拓跋氏,则以真胡入主中原,纯用胡俗,以变华人。”- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见