-

日期: 2025-03-15 | 来源: 澎湃新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

前去影院看鲍勃·迪伦传记片《无名小辈》(A Complete Unknown)之前,我从书架的“Dylan角”取出《剑桥鲍勃·迪伦手册》、《鲍勃·迪伦与美国时代》等书籍匆匆重读一遍。不是为了掉书袋,恰恰相反,是为了“注射疫苗”——我等上世纪文青看迪伦电影前要袪魅,因为我们太迷恋迪伦和那个已经神话化的时代,如果不大剂量注射那些对他们的深度剖析,去看一部关于迪伦的传记片无异于一趟怀旧老人的涕泪横流之旅——话虽如此,我听到“甜茶”/迪伦面对医院里言行不便的伍迪·盖瑟瑞唱出Song To Woody的时候,还是禁不住泪水盈眶。

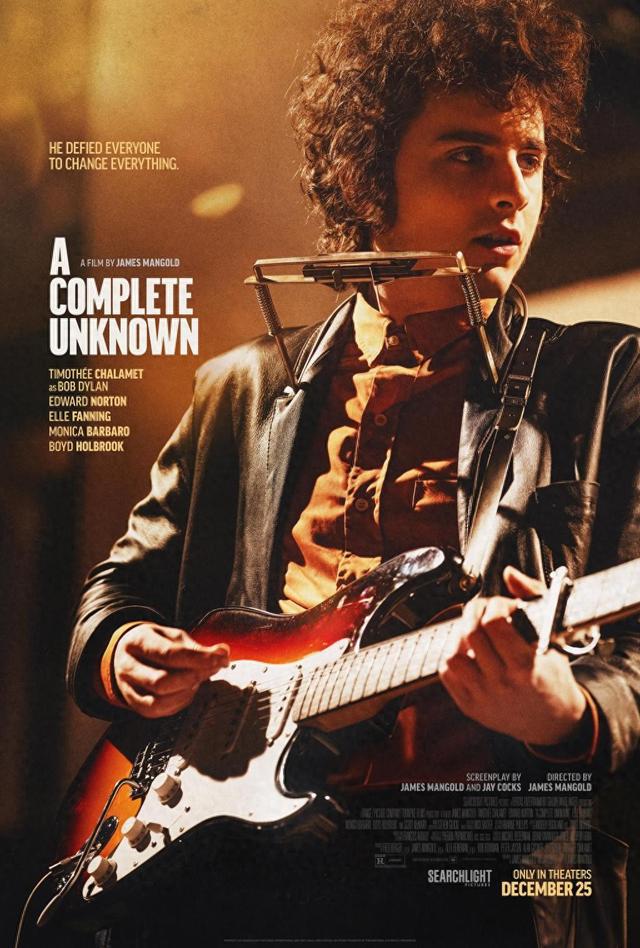

海报

剧照

不过如果眼泪能成为指标,那还要影评人干什么?泪水不会是我的加分项。虽然迪伦很多歌都颇为催泪,但迪伦本身讨厌媚俗之泪,因此他在二十一世纪的巡演里极少唱那些催泪的歌,就算唱也会改编得面目全非,要多“难听”有多“难听”。

我们看迪伦要祛魅,因为迪伦也要我们祛魅。这点不用我多说,就看他在几张民谣专辑大获成功、被冠以抗议歌手之王者地位之后,在电影描述那个“插电”转折点之前,他就以一张冷冷的《鲍勃·迪伦的另一面》(Another Side of Bob Dylan)表示了态度。那是一张没有插电却饱含摇滚精神的专辑,宣示了鲍勃·迪伦并不想做六十年代花童所期待的时代代言人的态度。不过电影没有描述这一伏笔,从《时代正在改变》(The Time They Are A-Changin)直接跳到了《席卷归家》(Bringing It All Back Home)和《重访61号公路》(Highway 61 Revisited)这两张插电巨作那个时间段了。

即使对那个时间段,电影也是含混不清的,只服务于导演的叙事需求,而导演詹姆斯·曼高德(James Mangold)再怎么出格也离不了好莱坞的套路。于是我们看到同道情(和想要当爹的彼得·席格)、初恋情(和不是初恋的苏西)、出轨情(和真的是情人的琼·贝兹)占据了传记片的百分之八十以上篇幅。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见