-

����: 2025-05-16 | ��Դ: �ψ� | ��0�˅��c�uՓ | ���w: С �� ��

̨������ǰ�@������ՙ�����@�γ��µIJ�ֻ��܊�������������h������ϵ�y���������h�����CҪ�ˆT�永����Ϣ�������M�hǰ�����WԺ����������Ԫ�����y�����h�����꣬�������ؕ��L�����ǰ�CҪ�ؕ����ʂܡ�ǰ����Ժ�L���a������ʢ���t���˶����z�{���������������@����������ʲ�N���Ї����I���������������N���ɞ鹲ՙ�����@Щ��̨������ʼ�K�]�еõ��𰸵��Ɇ��������^ȥ���l���Ĺ�ՙ��Ҳ����ˡ�

�M�ܰl���@�N�ՙ����������Ȼ��������

����^ȥ��Ҽϵ�й�ՙ�������� 1999����u���ٿ��Ŀ����܊�����־������2000�꺣܊��ʿ��������ĸҼͬ���u�C�ܵļ��巸�2010��܊�����У�_������ՙ����2011���܊�ٌ��_�t�ܹ�ՙ����2018��������У���}ˡ���տ�܊�O����У�c��ܿ����У���ȬF��܊�˳��u�C�ܡ�2022���܊��У��¶�����܊���Ĕz����Ч���й���ӰƬ���K���� Ͷ�����Z�������ش���ÿ�𰸼��ڰ��l�ᶼ����֜Ȼ��������������^�ᣬ�@Щ�����ͷ��ˆ���

�M���^ȥ����l�����֮��Ĺ�ՙ��������̨��������춹�ՙ����ò��Ȼģ���������f���@Щ���Ї����I�Ĺ�ՙ����ʲ�N�ӵ�ԭ���đB�����x�����@�l·�� ���������Ć�λ��ʲ�Nδ�ܼ��r���X�Ȳ����F��ՙ�� �@Щ�Ɇ��������ý�w���Ԟ�����Ĉ��֮�⣬����ý�w���˼ȟo���Ҳ�o�dȤ̽��������ϵ�y��܊��������ʼ�K�����MĪ������@Щ��������ӳ���ı����w�ơ�܊h�������R�ΑB�Ȇ��}�����Ǜ]���κ�ӑՓ��

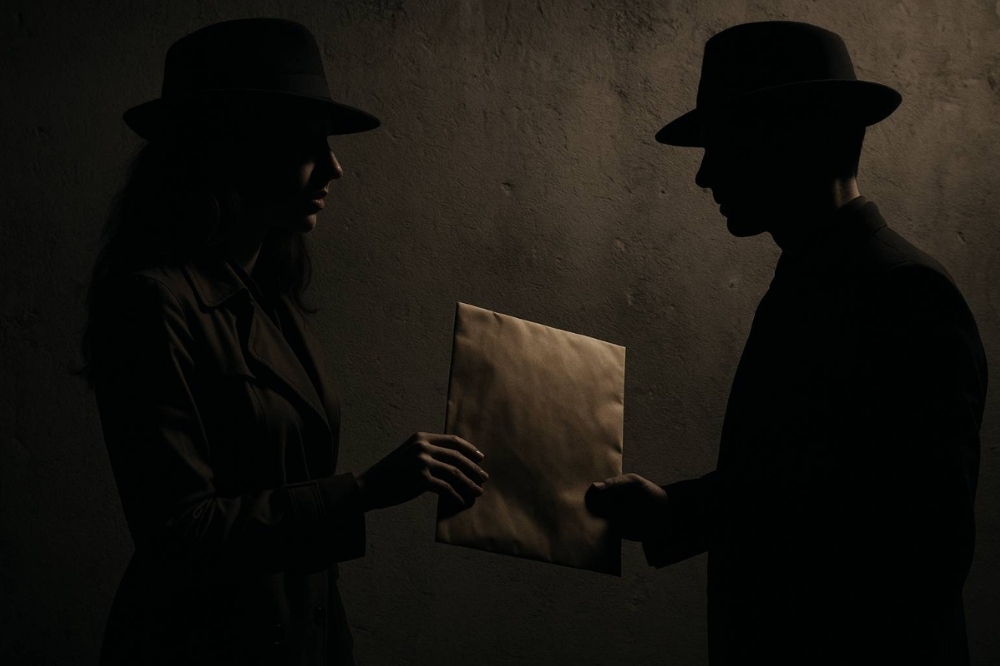

���^��������ݛՓ����挦�gՙ��

���^�W�����ձ��ȇ��ҵ�ݛՓ���挦�gՙ���đB�ȣ��K�]����̨���ǘ��MĪ����ر��MҼ����̽���������e�O�Ĉ����������ı������әC�Լ�����ӳ�����ƶȆ��}��

���������f���ش��gՙ�����A�˼��塢��ķ˹���hɭ�Ȱ��������������ߡ��{�������Ҷ��e�O�Ĉ�����������ɳ�����Ƥ�ء�������Pete Earley���ġ��gՙ���塷��Family of Spies�� Inside the John Walker Spy Ring�����˵�. �R��˹��Peter Maas���茑��ķ˹����Ļ�ġ�ՙ׃����Killer Spy�����ڂ�˹��ϯ�գ�Lawrence Schiller���茑�hɭ���ġ��R��ՙ����Into The Mirror�� The Life Of Master Spy Robert P. Hanssen�������@Щ�����е�Ҽ���֣����Ҳ������ľ���Ӱ����Ʒ����2007���ԝhɭ���ľ��ġ��p�����ڡ���Breach����

���Ӣ���������ġ��������˽M����Cambridge Five�����������m�gՙ�W����Portland spy ring�������Ρ����R�ˣ�George Blake��������������������BBC������ý�wҼ�ٵĻ����ʼĩ��ᘌ������ˡ����������������������Ӱ����Ʒ���Ǻ�ţ�䗝��

��ʹ���挦�gՙ��������^�鱣�ص��ձ�ݛՓ��Ҳ���������P�����������{��������1954���K�v���⽻�٣����H��KGB���نT����˹�в��_��������Ͷ�\��¶�K���ձ��gՙ�W�j�ġ�Ԕ�f���饹�ȥܥ����¼�������TBS�Y��ӛ���������2000�꺣�����l�����������v��������ճ��u����¼������S�ġ� �ɥ����������Ȗ�・��ҕ�ع�������}�1�n���ѥ��ϥ`��344�ա��������Ўׂ����ӡ�

�@Щ���ҵ�ݛՓ���Kδ����@Щ�����������Զ��s�֣���Ȼ����ѭ���Ұ�ȫ��ǰ��֮�£�����֪���@Щ������ʼĩ���Լ�������w�Ɔ��}����̨��ݛՓ�挦��ՙ���ĻرܑB�ȣ��γɏ��Ҍ��ȡ�

��ʲ�Nԭ��̨��ý�w�����s

Ҫ��̨��ݛՓ��λر���������ՙ����̨��ý�w�ĵ����y�o��̣��P���^ȥ���ڡ�������Ҫ�����ý�w�O����ָ��̨��ý�w��̎�����P�h�}�đB��ʼ�K���أ��e�ǽ����������ˡ� ���ߣ�̨��ý�w������\�������o������ՙ���@�ӵć��C�h�}���m������ţ�Ҳ����Ҫԭ��- ����Դ�����ý�w�����ݲ�������վ������

- ԭ��朽�

Ŀǰ߀�]���˰l���uՓ, ��Ҷ����ڴ����ĸ�Ҋ